こんにちは!英語学習に取り組む皆さんは、ネイティブスピーカーの自然な会話を聞いた時に「速すぎて全然聞き取れない!」という経験はありませんか?

実は、英語には日本語とは全く異なる発音パターンがいくつも存在し、それが日本人学習者にとって大きな壁となっています。

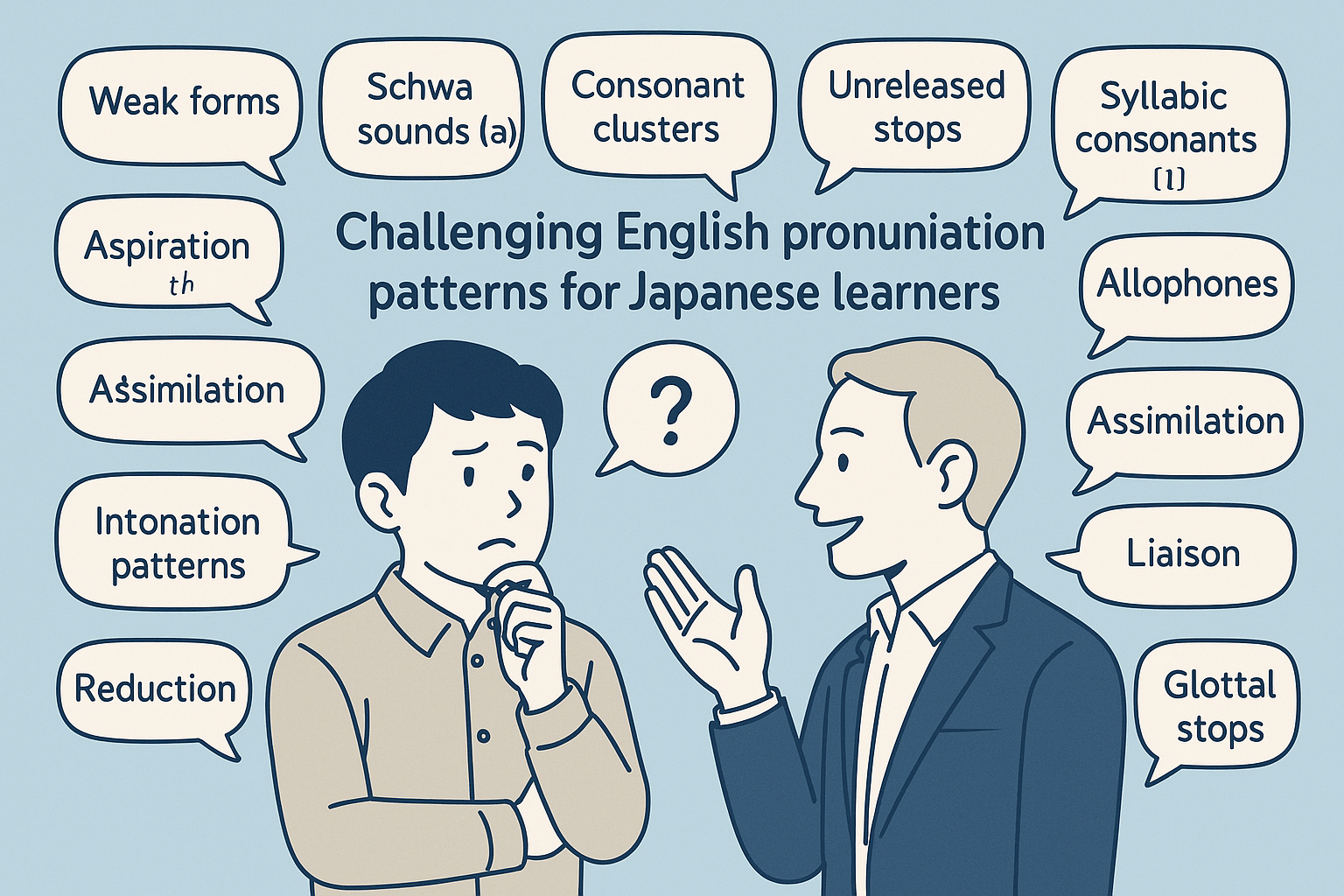

今回は、日本人が特に苦手とする英語発音の12のパターンを総まとめで紹介します。この記事をきっかけに、それぞれの発音特徴について理解を深め、リスニング力向上につなげていきましょう!

まずは、動画をみてください。

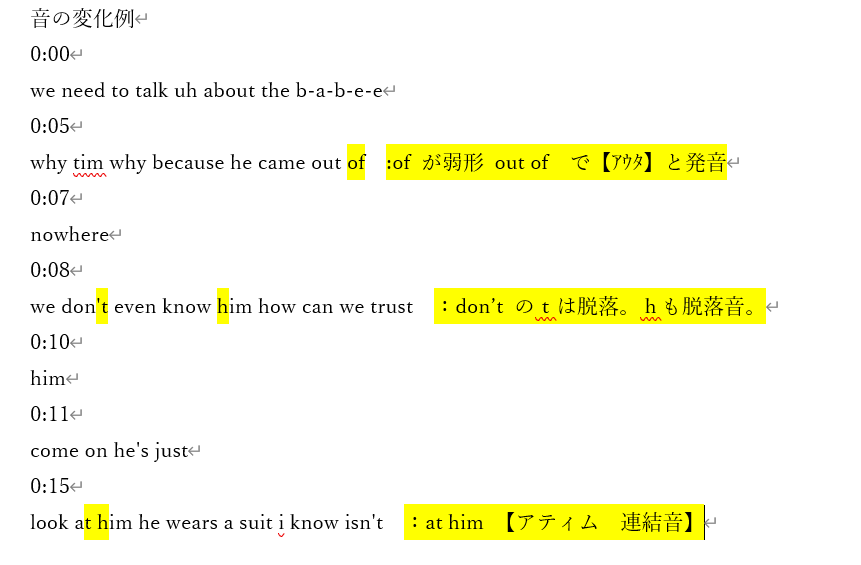

この動画のなかでも、知識としてしっているだけで音がよく聞こえる事例がたくさんあります。少しだけポイントを挙げると以下の通りです。

どうでしょうか。この音の変化の理屈をしって、たくさん英語を聞いていくと驚くほど聞けるようになります。もう少しいうと、同じように変化させて音読するとさらに良いです。

私が TOEIC のテストにおいて 700点に達したのは特にリンキングと脱落音をマスターしてからだと感じています。さらに700点から800点に行くにあたっては今回紹介するような知識としてまずは理解してあとはアプリなどを利用して映画 や YouTube の英語をたくさん聞いて分からなかった単語がどれに当てはまるのかを随時確認していくという方法を取ってからリスニング力がアップしていったように感じています。

ここでポイントは聞くことに集中するということです。意味を取るのは次の段階でいいのでとにかく耳を鍛えましょう。つまり何て言われているかもしくは今から説明する12個のパターンのどれに当てはまっていて自分には聞こえないのかを理解しましょう。

意味を同時にわかろうとすると頭はついてきませんのでまずは音を聞き取るということに集中しましょう。

- 日本人が苦手とする英語発音パターン一覧

- 1. 弱形と強形 Strong and Weak Forms

- 2. 曖昧母音(シュワー) Schwa Sound (Neutral Vowel)

- 3. 子音クラスター Consonant Clusters

- 4. 閉鎖音の解放/非解放 Released and Unreleased Stops

- 5. 音節主音的子音 Syllabic Consonants

- 6. 気息音化(アスピレーション) Aspiration

- 7. 異音変化 Allophones

- 8. 同化現象 Assimilation

- 9. イントネーションパターン Intonation Patterns

- 10. リエゾン Liaison (Connected Speech)

- 11. リダクション Reduction

- 12. 声門閉鎖音 Glottal Stop

- まとめ

日本人が苦手とする英語発音パターン一覧

1. 弱形と強形 Strong and Weak Forms

英語では、冠詞・前置詞・助動詞などの機能語が文脈によって弱く発音されることがあります。例えば、”can”が本来の/kæn/ではなく、/kən/や/kn/のように弱く発音されると、まるで別の単語のように聞こえてしまいます。これが弱形です。

例: “I can go there tomorrow.”(canは/kən/と弱く発音)

2. 曖昧母音(シュワー) Schwa Sound (Neutral Vowel)

強勢のない音節で「ə」という曖昧な母音が頻繁に使われます。日本語にはない音なので、聞き取りが特に難しいポイントです。曖昧母音とかシュワーとよばれます。

例: “The teacher is talking.”(erは/ə/と発音)

3. 子音クラスター Consonant Clusters

日本語とは異なり、英語では複数の子音が連続することがあります。日本語では基本的に子音と母音が交互に現れるため、子音の連続は聞き取りにくいものです。

例: “The strength of the spring surprised me.”(str, sprなど複数の子音が連続)

4. 閉鎖音の解放/非解放 Released and Unreleased Stops

英語の/p/、/t/、/k/などの閉鎖音は、単語の最後や子音の前では解放されないことがあります。この現象は特に単語や文の最後で起こりやすく、音が「消える」ように感じられます。

例: “Stop talking!”(語末のp音が非解放)

5. 音節主音的子音 Syllabic Consonants

/l/、/m/、/n/などの子音が、母音なしで音節を形成することがあります。このパターンは日本語には存在しないため、日本人学習者には聞き取りづらいものです。

例: “The bottle was empty.”(leは/l̩/として発音)

6. 気息音化(アスピレーション) Aspiration

英語の無声閉鎖音(/p/、/t/、/k/)は、強い位置では強い息を伴います。日本語の同じ子音と比べると、より強い息を伴うため、異なる音に聞こえることがあります。

例: “Please take the car.”(p, t, kは強い位置で気息を伴う)

7. 異音変化 Allophones

同じ音素が環境によって異なる音として実現します。例えば/t/が「water」では「フラップt」(日本語の「ラ行」に近い)として発音されるため、別の音に聞こえます。

例: “Water tastes good when you’re thirsty.”(tはフラップt [ɾ] で発音)

8. 同化現象 Assimilation

ある音が隣接する音の影響を受けて変化します。これにより、本来の発音とは異なる音に変化するため、単語の認識が難しくなることがあります。

例: “Ten bikes were stolen.”(nがmに近くなる)

9. イントネーションパターン Intonation Patterns

英語は抑揚が大きく、情報構造によって変化します。日本語と比べてイントネーションの変化が激しいため、文の意図を読み取るのが難しくなることがあります。

例: “Are you coming HOME?”(上昇イントネーション、質問)vs “She’s not coming HOME.”(下降イントネーション、陳述)

10. リエゾン Liaison (Connected Speech)

「リエゾン」とは、単語と単語の間での音のつながり方を指し、特に英語では単語が滑らかにつながって発音されることが多いです。日本人学習者にとって特に難しいのは “linking r” や “intrusive r” のパターンです。

例えば、”The idea of it” という表現では、通常 “idea” と “of” は別々の単語ですが、自然な英語では “idea-r-of” のように、間に “r” の音が入って発音されることがあります。これが “intrusive r”(本来はない「r」が侵入してくる現象)です。

また、”far away” では “far” の末尾の「r」の音が “away” の最初とつながって “fa-ra-way” のように聞こえます。これが “linking r”(単語間をつなぐ「r」)です。

このような音のつながりにより、単語の境界が曖昧になって聞こえ、単語を正確に聞き取ることが難しくなります。

11. リダクション Reduction

高速会話での単語の縮約。公式の綴りとは全く異なる発音になることもあり、耳で聞いただけでは元の単語が分からないことがあります。

例: “I’m gonna (going to) call you later.”

12. 声門閉鎖音 Glottal Stop

特に英国英語で単語間や語末の/t/が声門閉鎖音になることがあります。この音は日本語にはないため、音が「消える」ように感じられることもあります。

例: “Don’t forget to get the butter.”(ttが声門閉鎖音)

まとめ

これらの発音パターンは、ネイティブの自然な会話では当たり前のように起こる現象です。特に会話のスピードが速くなると、複数のパターンが組み合わさって現れることも多く、日本人学習者にとっては大きな壁となります。

しかし、これらのパターンを意識して学習することで、リスニング力は格段に向上します。それぞれの発音パターンについて詳しく知りたい方は、各見出しからリンク先の詳細記事をご覧ください。

効果的な学習方法としては、自然な速度の英語に多く触れ、これらの音声変化に注意して聞くことが重要です。また、シャドーイングなどの練習法を取り入れることで、これらの発音パターンに慣れていくことができます。

英語の「音」に意識を向けることで、リスニング力と発音の両方が向上します。ぜひ、今回紹介した12のパターンを意識しながら、英語学習に取り組んでみてください!

※この記事は「日本人が苦手な英語発音パターン」シリーズの総まとめ記事です。各発音パターンの詳細については、それぞれのリンク先記事をご覧ください。

▶その他の「日本人が苦手な英語発音パターン」シリーズの記事もぜひご覧ください:

- 日本人が苦手な英語発音パターン①: 弱形と強形

- 日本人が苦手な英語発音パターン②: 曖昧母音シュワー (Schwa)

- 日本人が苦手な英語発音パターン③: 子音クラスター

- 日本人が苦手な英語発音パターン④: 閉鎖音の解放/非解放

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑤: 音節主音的子音

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑥: 気息音化(アスピレーション)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑦: 異音変化(フラップTなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑧: 同化現象

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑨: イントネーションパターン

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑩: リエゾン (Linking R, Intrusive R)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑪: リダクション (gonna, wannaなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑫: 声門閉鎖音 (Glottal Stop)

- 日本人が苦手な英語発音パターン:総まとめ

コメント