皆さん、こんにちは!ナチュラルスピードの英語リスニング、だいぶ慣れてきましたか?まずは記事を読む前に、こちらの【English Pronunciation LABO】を聞いてみてください。聞いてから記事を読むと理解が3倍は増します!

English Pronunciation LABO:リエゾンとは?

ネイティブの流れるような会話を聞いていると、こんな壁にぶつかることはありませんか?

『単語と単語の切れ目が全然分からなくて、全部が一つの長い単語みたいに聞こえる…』

『”far away” が「ファー ラウェイ」みたいに、間に “ラ” の音が入って聞こえるのはなぜ?』

『”The idea of it” を聞くと、「アイデア」と「オブ」の間に “r” の音が入って「アイディア ロブ」みたいに聞こえるんだけど…?』

『知っている単語のはずなのに、繋がると全然違う音に聞こえて聞き取れない!』

もし、単語と単語が滑らかに繋がって発音されることに戸惑いを感じているなら、あなたは英語の「リエゾン (Liaison)」または「コネクテッド・スピーチ (Connected Speech)」と呼ばれる現象に直面しています。これは、英語を流暢に、そして自然に聞こえさせるための重要な要素です。今回は、この「音の繋がり」、特に日本人学習者が混乱しやすい R の音が関わるパターン、「Linking R」と「Intrusive R」に焦点を当てて詳しく解説していきます!

目次

- リエゾン (Liaison / Connected Speech) とは? – 単語が滑らかにつながる技術

- なぜ日本人学習者にとって難しいのか?

- 特に注意! Rが関わるリエゾン

- Linking R (リンキングR): 語末の R と母音をつなぐ橋渡し

- Intrusive R (イントゥルーシブR): 本来ないはずの R が現れる!?

- (補足)その他の代表的なリエゾンの種類

- 日本人学習者が躓きやすいポイント

- 単語の境界が分からなくなる

- Linking / Intrusive R に混乱する

- 自分で発音する時にリエゾンさせられない

- 【体験談】音楽と地道な努力 – リエゾン習得への道

- リエゾン(特に R が関わるもの)をマスターするためのトレーニング方法

- リエゾンのパターンを意識して聞く

- スクリプトで音の繋がりを確認する

- フレーズ単位で滑らかに音読・シャドーイング

- まとめ

1. リエゾン (Liaison / Connected Speech) とは? – 単語が滑らかにつながる技術

リエゾンとは、フランス語で「連結」を意味する言葉ですが、英語の音声学では、単語と単語が隣り合うときに、発音しやすいように音が変化したり、滑らかに繋がったりする現象全般を指します。コネクテッド・スピーチ(繋がった話し方)とも呼ばれます。

英語ネイティブスピーカーは、単語を一つ一つ区切って発音するのではなく、まるで一つの長い単語のように、これらのリエゾンを無意識に使ってスムーズに繋げて話します。これが、英語の自然なリズムと流暢さを生み出す鍵となっています。

2. なぜ日本人学習者にとって難しいのか?

日本人学習者がリエゾンを難しく感じる主な理由は以下の通りです。

- 日本語の発音習慣: 日本語は比較的、音節や単語を区切って発音する傾向があり、英語のように音が大胆に繋がることに慣れていません。

- 単語中心の学習: 単語を個別に覚え、その発音を基本とするため、単語同士が繋がったときの音の変化に対応しにくいです。

- カタカナ表記の影響: カタカナでは音の繋がりが表現されないため、実際の英語の音とのギャップが大きくなります。

- 音の変化による混乱: 音が繋がったり変化したりすることで、知っているはずの単語が全く違う音に聞こえ、認識できなくなります。

3. 特に注意! Rが関わるリエゾン

リエゾンには様々な種類がありますが、特に R の音が関わるものは、日本人にとって聞き取りや発音が難しいポイントです。

3.1. Linking R (リンキングR): 語末の R と母音をつなぐ橋渡し

これは、「r」または「re」で終わる単語の次に、母音で始まる単語が来たときに、前の単語の最後の /r/ の音が、次の単語の最初の母音と繋がって発音される現象です。

- far /fɑːr/ + away /əˈweɪ/ → /fɑːr əˈweɪ/ → [fɑː rəˈweɪ] (ファー ラウェイ)

- for /fɔːr/ + example /ɪɡˈzæmpl/ → /fɔːr ɪɡˈzæmpl/ → [fɔː rɪɡˈzæmpl] (フォー リグザンプル)

- near /nɪər/ + it /ɪt/ → /nɪər ɪt/ → [nɪə rɪt] (ニア リット)

- your /jɔːr/ + own /oʊn/ → /jɔːr oʊn/ → [jɔː roʊn] (ヨー ロウン)

- Where /weər/ + is /ɪz/ → /weər ɪz/ → [weə rɪz] (ウェア リズ)

この Linking R は、アメリカ英語、イギリス英語を問わず、非常に一般的に起こるリエゾンです。(ただし、語末の R を発音しない非ローティックな発音をする話者でも、Linking R は起こります。)

3.2. Intrusive R (イントゥルーシブR): 本来ないはずの R が現れる!?

これは、特定の母音(/ə/, /ɔː/, /ɑː/ など、比較的後ろの方で発音される母音)で終わる単語の次に、母音で始まる単語が来た場合に、スムーズに繋げるために、本来スペルには存在しないはずの /r/ の音が挿入される現象です。

- idea /aɪˈdiːə/ + of /əv/ → [aɪˈdiːə r əv] (アイディア ロブ)

- law /lɔː/ + and /ænd/ → [lɔː r ənd] (ロー ランド)

- saw /sɔː/ + it /ɪt/ → [sɔː r ɪt] (ソー リット)

- media /ˈmiːdiə/ + attention /əˈtenʃn/ → [ˈmiːdiə r əˈtenʃn] (メディア ラテンション)

- China /ˈtʃaɪnə/ + and /ænd/ → [ˈtʃaɪnə r ənd] (チャイナ ランド)

この Intrusive R は、特にイギリス英語、オーストラリア英語、ニュージーランド英語、およびアメリカ英語の一部の地域(ボストンなど)でよく聞かれる現象です。Linking R ほど普遍的ではありませんが、これらの地域の英語を聞く際には非常に重要になります。

4. (補足)その他の代表的なリエゾンの種類

R が関わるもの以外にも、以下のようなリエゾンが頻繁に起こります。

- 子音 + 母音: 前の単語が子音で終わり、次の単語が母音で始まるとき、音が繋がる。

- get up → [ɡeɾʌp] (ゲラップ – フラップTになることも)

- an apple → ənæpl

- 子音 + 同じ/似た子音: 同じ、または非常に近い子音が連続するとき、前の音が省略されたり、一つに結合されたりする。

- good day → ɡʊdeɪ

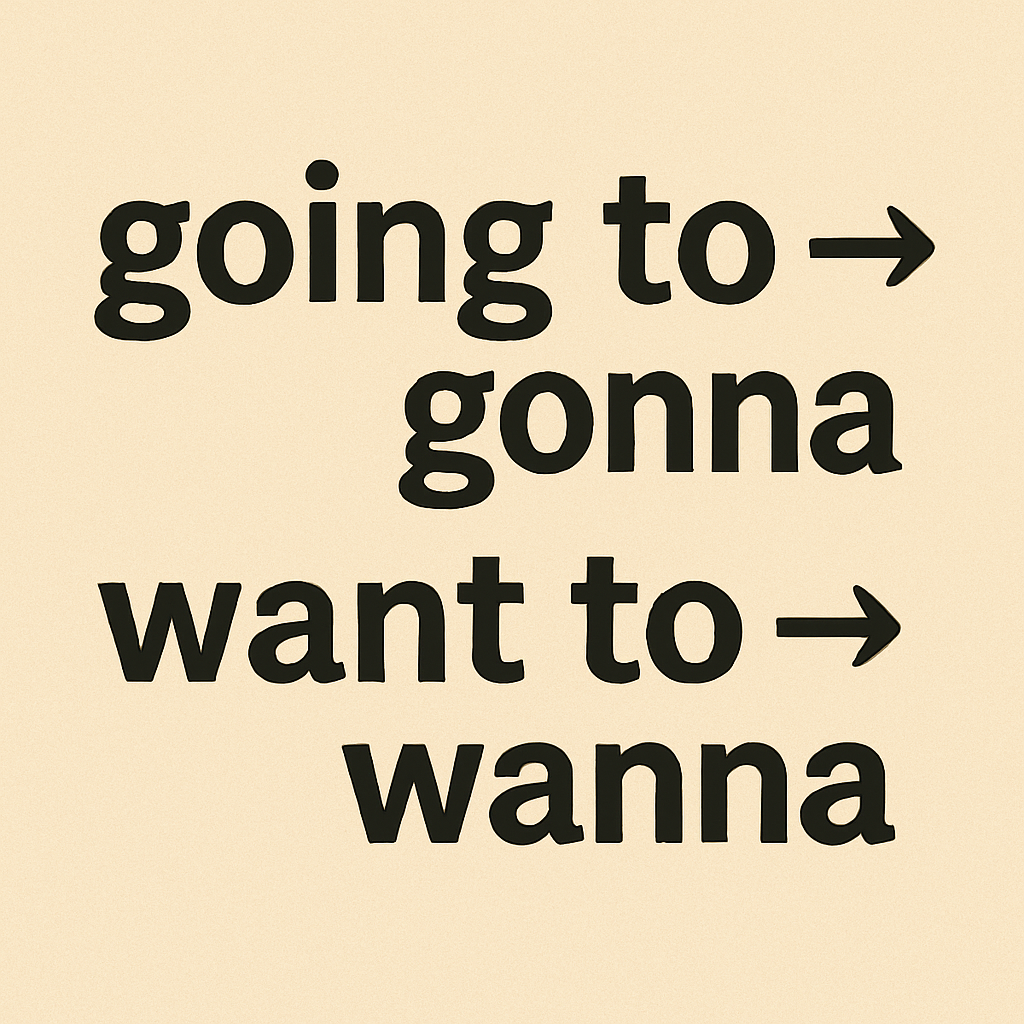

- want to → [wɒntə] / [wɒnə] (ワントゥ / ワナ)

- 同化 (Assimilation): 前回の記事で扱ったように、隣の音の影響で音が変化する。(例: ten bikes → [tem baɪks])

5. 日本人学習者が躓きやすいポイント

リエゾン、特に R が関わるパターンに慣れていないと、以下のような点で躓きます。

5.1. 単語の境界が分からなくなる

音が滑らかに繋がるため、どこで単語が区切れているのか分からなくなり、全体が一つの意味不明な音の塊に聞こえてしまいます。

5.2. Linking / Intrusive R に混乱する

Linking R では「なぜ R の音が聞こえるの?」となり、Intrusive R では「スペルにないのになぜ R が?」と混乱し、聞き取りを妨げます。

5.3. 自分で発音する時にリエゾンさせられない

単語を一つ一つ区切って発音してしまい、不自然で途切れ途切れの、いわゆる「カタカナ英語」のような話し方になってしまいます。

6. 【体験談】音楽と地道な努力 – リエゾン習得への道

ここで、この記事をお願いした私自身の経験をお話しさせてください。

リエゾン、特に Linking R や Intrusive R は、本当に手強い相手ですよね。私が最初にこれらの音の繋がりに多く触れたのは、英語の音楽を聴いていた時でした。歌詞を見ながら聴いていると、「あれ?文字と音が違うぞ?」「なんでここに R が入るんだ?」と不思議に思うことがよくありました。

正直なところ、リエゾンは「これをやれば一気に解決!」という特効薬はないように感じています。私自身も、TOEIC のリスニング問題や、教材の音声、そして好きな音楽などを通じて、リエゾンに出会うたびに、「あ、これが Linking R か」「これが Intrusive R なんだな」と一つ一つ納得していく、という地道な作業を繰り返してきました。

そして、インプットだけでなく、自分が英語を話すときにも、意識して音を繋げてみる、Linking R を使ってみる、というアウトプットの練習も重要だと感じています。

これは本当に根気のいる作業です。すぐに効果が出るわけではありません。でも、諦めずにこの地道な努力を続けていると、ある日ふと、「あれ?前は聞き取れなかったリエゾンが、自然に聞き取れている!」と気づく瞬間が来るんです。まるで霧が晴れるように、音がクリアに聞こえてくる。あの感覚は、努力が報われたと感じられる、とても嬉しい瞬間です。

7. リエゾン(特に R が関わるもの)をマスターするためのトレーニング方法

地道な努力が必要ですが、効果的なトレーニング方法はあります。

7.1. リエゾンのパターンを意識して聞く

まずは Linking R や Intrusive R がどのような条件下で起こるのか、パターンを知ることが第一歩です。それを意識しながら、ネイティブの音声を聞いてみましょう。

7.2. スクリプトで音の繋がりを確認する

音源付きの教材や、歌詞カードなどを見ながらリスニングし、実際に音がどのように繋がっているのかを目で確認します。「far away」が「fa-raway」に聞こえる部分などをマーキングするのも良いでしょう。

7.3. フレーズ単位で滑らかに音読・シャドーイング

単語単位ではなく、「for_example」や「idea_of」のように、リエゾンが起こるフレーズを一つの塊として捉え、滑らかに繋げて音読する練習をします。シャドーイングでも、音の繋がりを忠実に再現するように意識しましょう。

8. まとめ

リエゾン(コネクテッド・スピーチ)は、英語を流暢に、そして自然に響かせるための「音の連結技術」です。単語を一つ一つ区切らずに滑らかに繋げることで、英語特有のリズムが生まれます。

特に R が関わる Linking R や Intrusive R は、日本人学習者にとって大きな壁となりがちですが、そのパターンを理解し、意識的に聞き、そして自分でも使ってみる練習を地道に続けることが克服の鍵です。

すぐに完璧に聞き取れるようにはならないかもしれませんが、諦めずに音の繋がりに慣れていけば、必ずリスニング力もスピーキングの流暢さも向上します。英語の自然な流れを掴んでいきましょう!

▶その他の「日本人が苦手な英語発音パターン」シリーズの記事もぜひご覧ください:

- 日本人が苦手な英語発音パターン①: 弱形と強形

- 日本人が苦手な英語発音パターン②: 曖昧母音シュワー (Schwa)

- 日本人が苦手な英語発音パターン③: 子音クラスター

- 日本人が苦手な英語発音パターン④: 閉鎖音の解放/非解放

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑤: 音節主音的子音

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑥: 気息音化(アスピレーション)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑦: 異音変化(フラップTなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑧: 同化現象

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑨: イントネーションパターン

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑩: リエゾン (Linking R, Intrusive R)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑪: リダクション (gonna, wannaなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑫: 声門閉鎖音 (Glottal Stop)

- 日本人が苦手な英語発音パターン:総まとめ

コメント