皆さん、こんにちは!英語学習、順調に進んでいますか?

こんな経験はありませんか?

『ネイティブの英語が、なんだかモゴモゴと詰まったように聞こえる…』

『”street” や “splash” のような単語が、うまく発音できない…』

『シャドーイングで、どうしてもネイティブのスピードについていけない箇所がある…』

もしそう感じているなら、あなたは「子音クラスター」という、英語特有の発音の壁に直面しているのかもしれません!今回は、日本人学習者が特に苦労する英語発音パターンの第3回目として、「子音クラスター」に焦点を当て、その特徴と克服法を詳しく解説していきます。

1. 子音クラスターとは?

子音クラスターとは、母音を挟まずに子音が2つ以上連続する音の連なりのことです。英語にはこの子音クラスターが非常に多く存在します。

例えば、記事冒頭の例文を見てみましょう。

“The strength of the spring surprised me.”

この文の中だけでも、str (strength), ngth (strength), spr (spring), ng (spring), rpr (surprised), s+d (surprised) のように、子音が連続している箇所がたくさんありますね。

2. なぜ日本人学習者にとって難しいのか?

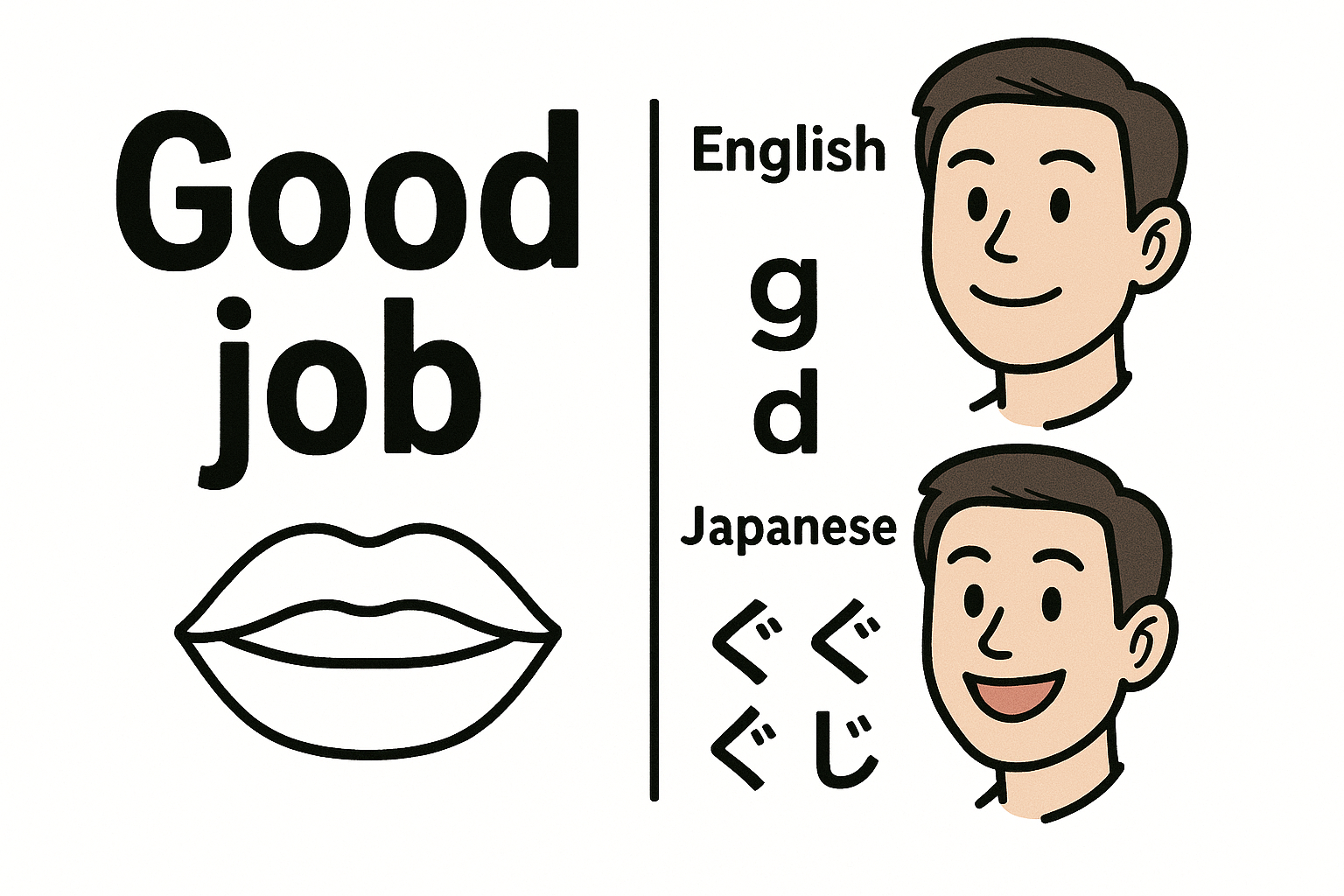

子音クラスターが日本人にとって難しい理由は、日本語の音の構造と大きく異なる点にあります。

- 日本語は基本的に「子音+母音」の組み合わせ: 日本語の音は、「か(ka)」「さ(sa)」「た(ta)」のように、基本的に子音と母音がセットになっています(「ん」を除く)。そのため、子音だけが連続する音に慣れていません。

- カタカナ表記の影響: 外来語をカタカナで表記する際、子音クラスターの間に母音(主に「ウ」)が挿入されることがよくあります。例えば、”street” は「ストリート」、”strike” は「ストライク」となります。このカタカナ発音に慣れていると、英語本来の音とのギャップに戸惑います。

- 音の「長さ」の感覚の違い: 日本語は「モーラ」という単位でリズムをとりますが、これは大まかに「かな一文字」の長さに対応します。一方、英語は「音節」が基本で、子音クラスターは1音節の中に圧縮されて含まれることが多いです。

3. 日常会話でよく使われる子音クラスターの例

実際にどのような子音クラスターがあるか、いくつか例を見てみましょう。

3.1. 語頭(単語の始まり)の子音クラスター

- 2連続:

bl(blue, black),fl(fly, floor),gl(glass, global),pl(play, please),sl(sleep, slow),br(bread, brown),dr(drink, drive),fr(free, friend),gr(green, group),pr(price, practice),tr(tree, train),sk(sky, ski),sp(speak, sport),st(stop, study),sw(swim, sweet),th(/θ/ – three, through) - 3連続:

scr(screen, scratch),spl(split, splash),spr(spring, spread),str(street, strong, strength),thr(/θr/ – three, through)

3.2. 語末(単語の終わり)の子音クラスター

ft(left, gift),ld(cold, hold),lp(help, scalp),lt(salt, adult),mp(jump, lamp),nd(and, hand),nk(think, bank),nt(want, student),pt(slept, kept),sk(ask, desk),sp(crisp, wasp),st(last, test)- 複数:

sts(tests, guests),ths(/θs/ – months, cloths),lpts(scalpts),ngd(hanged),nths(months),cts(facts, reacts),xts(texts)

これらはほんの一例ですが、いかに英語に子音クラスターが多いかが分かりますね。

4. 日本人学習者が躓きやすいポイント

子音クラスターに慣れていないと、次のような点で躓きやすくなります。

4.1. 「余計な母音」を入れてしまう現象

最も典型的なのが、無意識のうちに子音の間に「ウ」や「オ」のような短い母音を入れてしまうことです。

例: “strength” /strɛŋθ/ → 「ス・ト・レ・ン・グ・ス」のように発音してしまう。

“glass” /glæs/ → 「グラス」のように発音してしまう。

4.2. 子音の一部を聞き逃す・発音しきれない現象

連続する子音のうち、どれか一つ(特に真ん中や最後の音)が弱くなったり、脱落したりして、聞き取れなかったり、自分で発音できなかったりします。

例: “texts” /tɛksts/ → “tets” や “teks” のように聞こえたり、発音してしまったりする。

“ask” /æsk/ → “ass” /æs/ のように聞こえる。

4.3. 単語の区切りが分からなくなる現象

文中で子音クラスターが現れると、前の単語の終わりと次の単語の始まりがくっついて聞こえ、どこで単語が区切れているのか分かりにくくなります。

例: “next stop” → /nekstɒp/ (ネクス・トップのように聞こえる)

“I scream” → /aɪskriːm/ (“ice cream” /aɪskriːm/ と同じように聞こえる)

5. 【体験談】シャドーイングで気づいた「音の数」とオーストラリアでの衝撃

ここで、私自身の経験をお話しさせてください。

英語学習の一環でシャドーイング(聞いた英語を即座に真似て発音する練習)をしていた時のことです。「strength」という単語が出てきました。これを日本語の感覚で捉えると「ス・ト・レ・ン・グ・ス」と6つの音(モーラ)があるように感じますよね。私も最初はそう思い、6つの音を発音するつもりでシャドーイングしていました。

しかし、何度やってもネイティブのスピード感と合わないのです。そこで発音記号を確認すると /strɛŋθ/ となっていました。衝撃でした。日本語では6つの音に感じるものが、英語ではたった1つの音節(syllable)、一息で発音されるべき音の塊だったのです! s, t, r という3つの子音が母音なしで連続し、さらに語末にも ŋ と θ という子音が連続する。この「子音クラスター」の存在と、日本語の音の数え方との根本的な違いに気づいた瞬間でした。

この経験は、その後の私の英語学習に大きな影響を与えました。日常英語会話にはかなり自信がついていましたので

「もう英語は大丈夫だろう」

と思っていた矢先、休暇で訪れた世界遺産の場所で、オーストラリア人と話す機会があったのです。しかし、彼らの話す英語が、驚くほど聞き取れなかったのです。流暢で、音が繋がり、そしてまさにこの子音クラスターが多用されていて、私の耳は全く追いつけませんでした。

自信があっただけに、そのショックは大きく、同時に「もっと本質的な発音やリスニングの力を身につけなければ!」と、英語学習への情熱に再び火が付きました。そして、あの時シャドーイングで苦戦した「strength」のような子音クラスターの理解と練習が不可欠だと痛感したのです。

6. 子音クラスターを克服するためのトレーニング方法

子音クラスターは、意識して練習すれば必ず克服できます。効果的なトレーニング方法をいくつかご紹介します。

6.1. 意識的な発音練習(分解と結合)

まずは、子音クラスターをゆっくり分解して一つ一つの音を確認し、徐々にスピードを上げて繋げていく練習です。

例: “street” /striːt/

sの音を出すtの音を出すrの音を出すsとtを繋げて /st/tとrを繋げて /tr/s,t,rを繋げて /str/ (間に母音を入れないように意識!)- 最後に母音と結合して /striːt/

6.2. ミニマルペア練習

子音クラスターの有無や、構成する子音の違いで意味が変わる単語ペア(ミニマルペア)を使って、聞き分けと発音の練習をします。

例:

pay/peɪ/ vsplay/pleɪ/ vspray/preɪ/sip/sɪp/ vsskip/skɪp/ vsslip/slɪp/top/tɒp/ vsstop/stɒp/

6.3. シャドーイング(子音クラスターを意識して)

私の体験談にもあったように、シャドーイングは非常に効果的です。ただし、ただ真似るだけでなく、「ここは子音クラスターだ」「母音を入れずに発音しよう」と意識しながら行うことが重要です。最初はゆっくりした音声から始めましょう。

6.4. 聞き取り練習(ディクテーションなど)

子音クラスターが含まれる単語や文を注意深く聞き、書き取る練習(ディクテーション)も有効です。聞き取れなかった箇所が、子音クラスターであることがよくあります。

7. まとめ

子音クラスターは、日本語の音韻体系にはないため、日本人学習者にとっては確かに難しい発音パターンの一つです。しかし、その存在を認識し、正しい練習を積めば、必ず聞き取れるようになり、そして発音できるようになります。

重要なのは、「カタカナ発音」の癖から抜け出し、子音だけで構成される音の塊を、母音を入れずに発音する感覚を掴むことです。私の経験のように、最初は苦労するかもしれませんが、子音クラスターを克服することで、リスニング力もスピーキング力も格段に向上し、より自然な英語に近づくことができます。

焦らず、一つ一つの子音クラスターにじっくり向き合っていきましょう! 最後に、以上を踏まえたうえでみると役立つ動画を共有しておきます。

▶ネイティブ発音聞き取りに必須な「日本人が苦手な英語発音パターン」:

- 日本人が苦手な英語発音パターン①: 弱形と強形

- 日本人が苦手な英語発音パターン②: 曖昧母音シュワー (Schwa)

- 日本人が苦手な英語発音パターン③: 子音クラスター

- 日本人が苦手な英語発音パターン④: 閉鎖音の解放/非解放

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑤: 音節主音的子音

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑥: 気息音化(アスピレーション)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑦: 異音変化(フラップTなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑧: 同化現象

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑨: イントネーションパターン

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑩: リエゾン (Linking R, Intrusive R)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑪: リダクション (gonna, wannaなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑫: 声門閉鎖音 (Glottal Stop)

- 日本人が苦手な英語発音パターン:総まとめ

コメント