皆さん、こんにちは!英語のリスニング、単語と単語の「つながり」に耳が慣れてきましたか?

ネイティブスピーカーの速い会話を聞いていると、こんな経験はありませんか?

『”ten bikes” って言ってるはずなのに、なんだか “tem bikes” みたいに聞こえる…?』

『”handbag” が、どう聞いても “hambag” にしか聞こえないんだけど…』

『”Did you…?” が「ディドゥ ユー」じゃなくて「ディジュー」って聞こえるのはなぜ?』

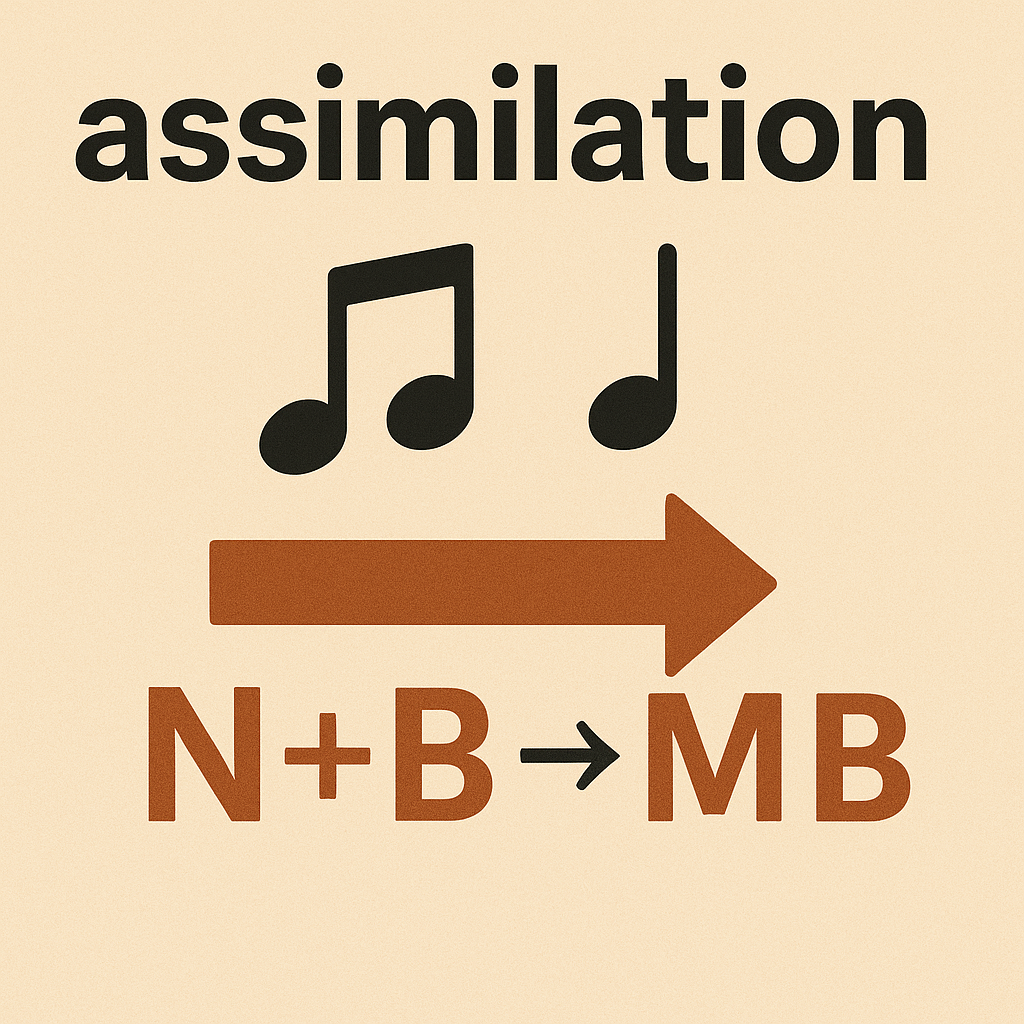

もし、あなたがこのように、単語の中や単語の境界で、あるはずの音が違う音に変わって聞こえる現象に気づいているなら、それは英語の「同化現象(どうかげんしょう、Assimilation)」を捉えている証拠です!これは、ある音が隣の音の影響を受けて発音しやすいように変化する、英語の(そして多くの言語の)非常に自然な特徴です。今回は、この「音の引きずられ現象」について詳しく見ていきましょう。

目次

- 同化現象 (Assimilation) とは? – 音が隣に影響される?

- なぜ起こるの? – 発音の「省エネ」のため

- なぜ日本人学習者にとって難しいのか?

- 日常会話でよく見られる同化現象の例

- 場所が変わる同化(口の構えが楽な方に)

- 音の出し方が変わる同化

- 二つの音が融合する同化

- 日本人学習者が躓きやすいポイント

- スペル通りの音を探してしまい、聞き取れない

- 変化した音を別の単語や意味として捉えてしまう

- 自分で発音する時に同化させず、不自然に聞こえる

- 【エピソード】”Handbag” が “Hambag” に聞こえる? 省エネ発音のコツ

- 同化現象をマスターするためのトレーニング方法

- 同化が起こりやすいパターンを知る

- 同化を意識したリスニング

- シャドーイングで滑らかな発音を真似る

- まとめ

1. 同化現象 (Assimilation) とは? – 音が隣に影響される?

同化現象とは、ある音が、その直前または直後にある別の音(特に子音)の影響を受けて、発音しやすいようにその隣の音に似た音に変化することです。まるで、隣の音に「引きずられる」ように音が変わる、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

この変化は、単語の内部 (“handbag”) でも、単語と単語の間 (“ten bikes”) でも起こります。

2. なぜ起こるの? – 発音の「省エネ」のため

同化現象は、言い間違いや発音の崩れではなく、より少ない労力で、よりスムーズに、より速く話すための自然な音声変化です。口や舌の動きを最小限に抑えようとする、いわば「発音の省エネ術」なのです。

例えば “ten bikes” の場合。

- “ten” の /n/ は舌先を歯茎につけて出す音です。

- “bikes” の /b/ は唇を閉じて出す音です。

/n/ を発音した直後に /b/ を発音するには、舌先を歯茎から離し、すぐに唇を閉じる、という二つの動きが必要です。しかし、/n/ を、/b/ と同じ場所(唇)で発音される /m/ に変えて「tem bikes」のように発音すれば、舌を動かす手間が省け、唇を閉じる動きだけで済むため、より楽に速く発音できるのです。

3. なぜ日本人学習者にとって難しいのか?

同化現象が日本人学習者にとって難しい理由はいくつかあります。

- スペルへの忠実さ: 私たちは単語を文字(スペル)で覚えることが多く、そのスペル通りに発音されることを期待しがちです。音が変化することに慣れていません。

- 日本語との違い: 日本語にも「反応(はんのう)」「三枚(さんまい)」のような同化現象はありますが、英語のように種類が多く、顕著に起こるわけではありません。

- 聞き取りの困難: 音が変化してしまうと、元の単語が何だったのかを認識するのが難しくなります。

4. 日常会話でよく見られる同化現象の例

同化にはいくつかのタイプがありますが、ここでは代表的なものを紹介します。

4.1. 場所が変わる同化(口の構えが楽な方に)

後ろの音を発音する場所に合わせて、前の音の発音場所が変わるケースです(逆行同化)。

- /n/ → /m/ (後ろが唇を使う音 /p/, /b/, /m/ の場合)

- ten bikes → /tem baɪks/ (テン バイクス → テム バイクス)

- in put → /ˈɪmpʊt/ (インプット → イムプット)

- grandmother → /ˈɡræmmʌðər/ (グランマザー → グレムマザー)

- /n/ → /ŋ/ (後ろが舌の後ろを使う音 /k/, /g/ の場合)

- ten cups → /teŋ kʌps/ (テン カップス → テング カップス) – 「ング」は鼻濁音のようなイメージ

- in green → /ɪŋ ɡriːn/ (イン グリーン → イング グリーン)

- /t/ → /p/ (後ろが唇を使う音 /p/, /b/, /m/ の場合 – 少し口語的)

- that boy → /ðæp bɔɪ/ (ザット ボーイ → ザップ ボーイ)

- /d/ → /b/ (後ろが唇を使う音 /p/, /b/, /m/ の場合 – 少し口語的)

- good boy → /ɡʊb bɔɪ/ (グッド ボーイ → グッブ ボーイ)

- /s/ → /ʃ/ (後ろが /ʃ/ や /j/ の場合)

- this shoe → /ðɪʃ ʃuː/ (ディス シュー → ディシュ シュー)

4.2. 音の出し方(種類)が変わる同化

前の音の有声・無声に合わせて、後ろの音(複数形の-sや過去形の-edなど)が変わるのも同化の一種です(進行同化)。

- cats /kæts/ (前の /t/ が無声なので /s/)

- dogs /dɒɡz/ (前の /g/ が有声なので /z/)

- asked /æskt/ (前の /k/ が無声なので /t/)

- lived /lɪvd/ (前の /v/ が有声なので /d/)

4.3. 二つの音が融合する同化 (Coalescence)

隣り合う二つの音がくっついて、全く別の新しい音になるケースです。

- /t/ + /j/ → /tʃ/ (「チ」の音)

- don’t you → /doʊntʃuː/ (ドント ユー → ドンチュー)

- what are you → /wɒtʃər juː/ (ワット アー ユー → ワッチャー ユー)

- /d/ + /j/ → /dʒ/ (「ヂ」/「ジ」の音)

- did you → /dɪdʒuː/ (ディド ユー → ディジュー)

- would you → /wʊdʒuː/ (ウッド ユー → ウッヂュー)

- /s/ + /j/ → /ʃ/ (「シ」の音 – 口語的)

- miss you → /mɪʃuː/ (ミス ユー → ミシュー)

- /z/ + /j/ → /ʒ/ (「ジ」の音 – 口語的)

- as you → /æʒuː/ (アズ ユー → アジュー)

5. 日本人学習者が躓きやすいポイント

同化現象に慣れていないと、以下のような壁にぶつかりがちです。

5.1. スペル通りの音を探してしまい、聞き取れない

“ten bikes” を聞いているのに、耳は頑なに /n/ の音を探してしまい、/m/ の音に変わっていることに気づけず、混乱する。

5.2. 変化した音を別の単語や意味として捉えてしまう

“Did you” が “diju” に聞こえるため、知らない単語だと思ってしまう。

5.3. 自分で発音する時に同化させず、不自然に聞こえる

一つ一つの単語を丁寧に区切って、同化させずに発音すると、ロボットのように聞こえたり、ネイティブの会話のリズムに乗れなかったりする。

6. 【エピソード】”Handbag” が “Hambag” に聞こえる? 省エネ発音のコツ

同化現象を知ると、「ネイティブはなぜあんなに速く話せるのだろう?」という疑問への答えの一つが見えてきます。彼らは決して一音一音を律儀に発音しているのではなく、同化のような「省エネ発音」を無意識に使って、楽に、そして流暢に話しているのです。

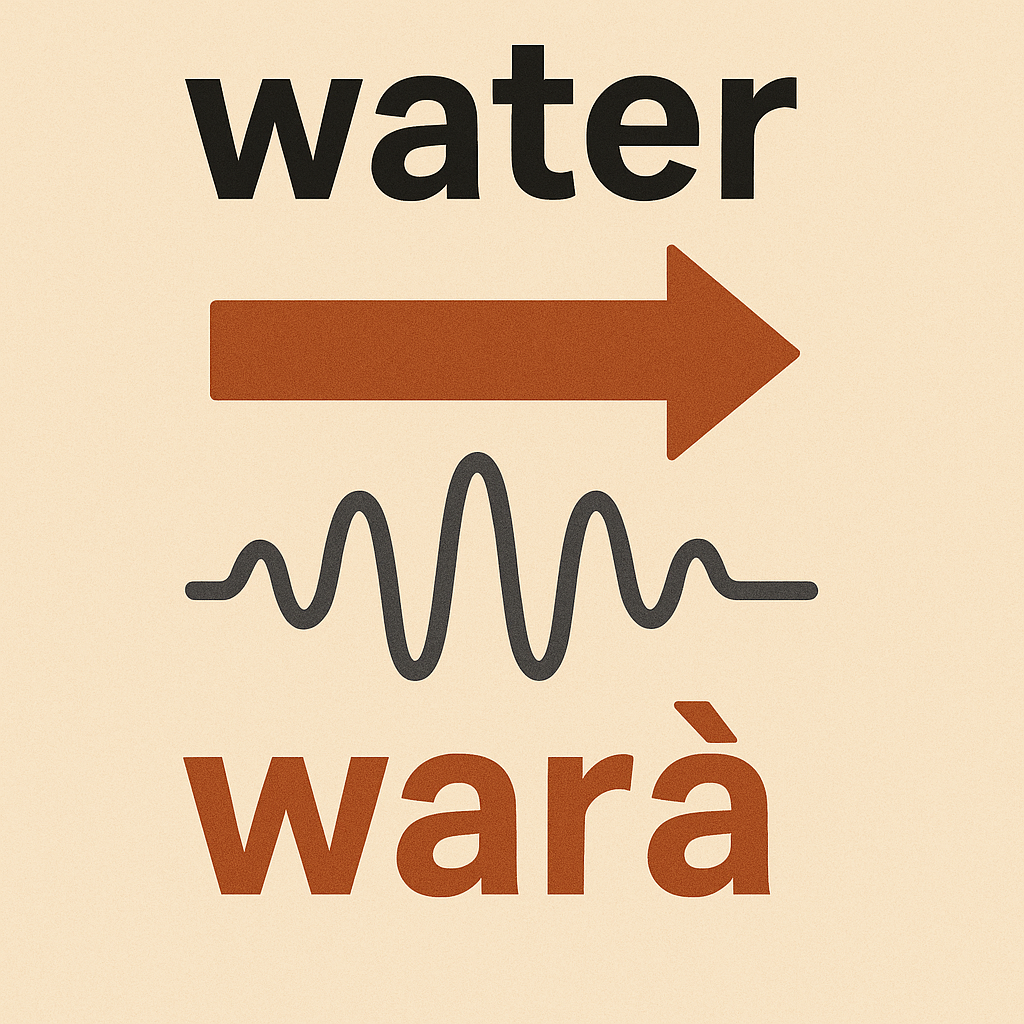

例えば “handbag”。スペル通りなら /hændbæɡ/ ですが、多くのネイティブは /hæmbæɡ/ (ハンバッグ) に近い音で発音します。なぜでしょう?

/n/ は舌先を上の歯茎につけますが、次の /b/ は唇を閉じます。舌を動かしてから唇を閉じるのは、少し手間がかかります。

一方、/m/ は /b/ と同じく唇を閉じる音です。だから、/n/ の代わりに /m/ を使うと、舌を動かす必要がなくなり、唇を閉じる準備が早くできるので、よりスムーズに /b/ の音に移れるのです。

この「楽をするための工夫」が同化現象の本質です。同化は決して「間違った発音」や「崩れた発音」ではなく、自然で効率的な話し方のテクニックなのです。このことを理解し、自分でも少しずつ同化を使えるようになると、リスニングが楽になるだけでなく、スピーキングもよりネイティブらしい滑らかさに近づいていきます。

7. 同化現象をマスターするためのトレーニング方法

同化現象は、意識して練習すれば必ず慣れることができます。

7.1. 同化が起こりやすいパターンを知る

まずは、この記事で紹介したような、よく起こる同化のパターン(特に /n/ → /m/, /n/ → /ŋ/, /t/+/j/ → /tʃ/, /d/+/j/ → /dʒ/ など)を頭に入れておきましょう。

7.2. 同化を意識したリスニング

映画、ドラマ、ポッドキャストなど、ナチュラルスピードの英語を聞く際に、「ここは同化が起こっているな」と意識して聞いてみましょう。スクリプトがあれば確認すると、より効果的です。

7.3. シャドーイングで滑らかな発音を真似る

ネイティブスピーカーの発音を真似るシャドーイングは、同化を含む自然な音声変化を体得するのに非常に有効です。単語を区切らず、音が滑らかにつながるように意識して練習しましょう。

8. まとめ

同化現象は、英語の音声を理解し、また自然に話す上で避けては通れない重要な発音パターンです。スペル通りに発音されないことに最初は戸惑うかもしれませんが、それはネイティブスピーカーが楽に、そしてスムーズに話すための「省エネ術」なのだと理解しましょう。

同化のパターンを知り、意識的に聞いたり、真似て発音したりする練習を通じて、音の変化に慣れていくことが大切です。同化をマスターすれば、英語のリスニングもスピーキングも、さらにレベルアップするはずです!

▶その他の「日本人が苦手な英語発音パターン」シリーズの記事もぜひご覧ください:

- 日本人が苦手な英語発音パターン①: 弱形と強形

- 日本人が苦手な英語発音パターン②: 曖昧母音シュワー (Schwa)

- 日本人が苦手な英語発音パターン③: 子音クラスター

- 日本人が苦手な英語発音パターン④: 閉鎖音の解放/非解放

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑤: 音節主音的子音

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑥: 気息音化(アスピレーション)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑦: 異音変化(フラップTなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑧: 同化現象

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑨: イントネーションパターン

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑩: リエゾン (Linking R, Intrusive R)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑪: リダクション (gonna, wannaなど)

- 日本人が苦手な英語発音パターン⑫: 声門閉鎖音 (Glottal Stop)

- 日本人が苦手な英語発音パターン:総まとめ

コメント