こんにちは、Rikisei です。

「ちょっと巻き戻して、あのシーンをもう一回見せて!」

この言葉を聞いて、あなたは何を想像しますか? ビデオテープの巻き戻しボタンでしょうか? それともスマホの動画再生バーをタップする動作でしょうか?

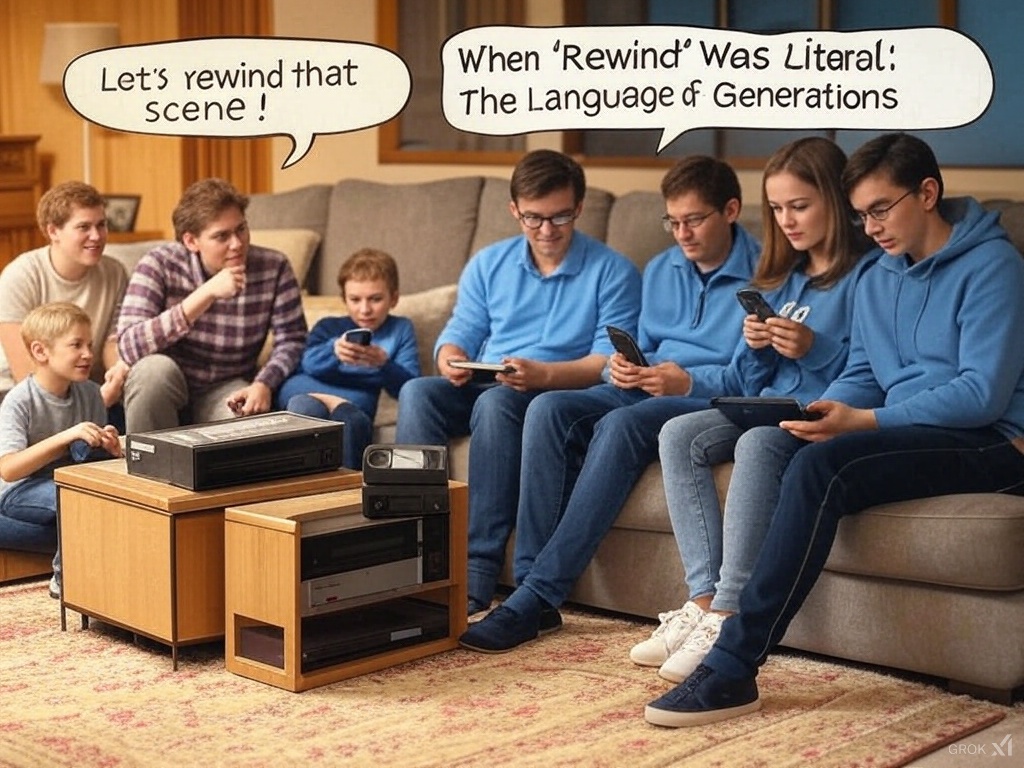

先日、甥(高校生)と一緒に映画を見ていた時のこと。「あ、今のシーン、もう一回巻き戻して!」と言ったところ、彼から「巻き戻す?何それ古い言い方」と言われてしまいました。彼にとっては「もう一回」「戻って」「リプレイして」という表現は自然でも、「巻き戻す」という言葉はどうやら古臭く感じるようです。

この小さな世代間ギャップに、時代の変化を感じた私。今回は「巻き戻し」という表現を切り口に、テクノロジーの変化と言葉の関係、そして昭和と令和の感覚の違いについて考えてみたいと思います。

「巻き戻し」表現の由来と時代背景

「巻き戻し」という言葉は、文字通り「巻かれたものを戻す」という意味から来ています。これはまさに、ビデオテープやカセットテープといったアナログメディアの物理的な操作を表現した言葉でした。

ビデオテープと昭和のメディア文化

昭和の終わりから平成初期にかけて、家庭用VHSビデオデッキは一大革命でした。それまでテレビは「一期一会」の体験で、見逃したら二度と見られないものでした。しかし、ビデオの登場により、番組を録画して好きな時に見返すことが可能になったのです。

この時代、ビデオデッキには主に以下のような操作ボタンがありました:

- 再生(PLAY) - テープを通常速度で再生

- 早送り(FF:Fast Forward) - テープを早く前に進める

- 巻き戻し(REW:Rewind) - テープを早く後ろに戻す

- 停止(STOP) - テープの動きを止める

- 一時停止(PAUSE) - 再生を一時的に止める

これらの操作は物理的な動作を伴っていました。特に「巻き戻し」は、文字通りテープを巻き取って元の位置に戻す作業でした。ビデオデッキから「ウィーン」という独特の音が鳴り、カウンターの数字が減っていく間、私たちは少し退屈な「待ち時間」を経験しました。

この物理的な体験が、「巻き戻し」という言葉と強く結びついていたのです。

山口百恵の視点:昭和のメディア体験

昭和を代表するアイドル・山口百恵さんの視点から、当時のメディア体験を想像してみましょう。

百恵さんの全盛期である1970年代、テレビ番組はリアルタイムで見るものでした。彼女の歌番組出演や『赤い」シリーズなどのドラマは、一度放送されたら二度と見られない貴重な体験だったのです。

1970年代後半から家庭用ビデオが徐々に普及し始め、百恵さんの引退コンサート(1980年)頃には、熱心なファンはビデオで彼女の姿を録画して繰り返し見るようになりました。この「繰り返し見る」という行為が特別なものから日常的なものへと変わっていく過程で、「巻き戻す」という言葉も日常会話に定着していったのです。

百恵さんがもし現代のSNS時代に活躍していたら、ファンとの関係性や楽曲の楽しまれ方はどう変わっていたでしょうか? 「今の場面、もう一回見せて」と言われたとき、スタッフはビデオテープを巻き戻すのではなく、デジタル編集ソフトのタイムラインをクリックするでしょう。そして、ファンはスマホで「もう一度再生」や「10秒戻る」ボタンを押すのです。

村上春樹の視点:言語と時代の関係

世界的な作家・村上春樹さんは、その作品の中で時代の変化と人々の内面との関係を繊細に描いてきました。彼の視点から、「巻き戻し」という言葉の変遷を考えてみましょう。

村上作品には、レコードやカセットテープといったアナログメディアへの愛が溢れています。『ノルウェイの森』や『ダンス・ダンス・ダンス』では、主人公が音楽を聴く際の物理的な動作が丁寧に描写されています。レコードに針を落とす瞬間、カセットテープを裏返す動作、これらは単なる操作ではなく、音楽との関係性を象徴する儀式のようなものでした。

村上春樹が描く世界では、このような物理的な接触を伴うメディア体験が、人々の記憶や感情と深く結びついています。「巻き戻し」という言葉もまた、単なる機能的な表現ではなく、ある種の感触や体験を含んだ言葉だったのでしょう。

村上春樹は『海辺のカフカ』でこう書いています:「記憶はときに鮮明で、ときに曖昧だ。そしてときに現実よりも濃密だ。」この言葉は「巻き戻し」のような時代に根ざした表現にも当てはまります。私たちはその言葉を使うとき、単に「前のシーンに戻る」という機能的な意味だけでなく、昭和のビデオ文化や家族でテレビを囲んだ記憶までも無意識に呼び起こしているのかもしれません。

現代の「巻き戻し」表現と代替表現

では、現代の若者たちは「巻き戻し」の代わりにどんな表現を使っているのでしょうか?

- 「もう一回」「もう一度」 - シンプルに繰り返しを求める表現

- 「戻って」「戻して」 - 方向性だけを示す表現

- 「リプレイして」 - デジタル時代の再生機能を指す表現

- 「巻き戻さないで」 - Netflixの「Are You Still Watching?」機能をふざけて表現したもの

Z世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)やα世代(2010年代以降生まれ)にとって、動画はYouTubeやNetflixなどのストリーミングサービスで視聴するものです。そこでの操作は「タップ」「スライド」「スワイプ」であり、物理的な「巻く」という動作は存在しません。

面白いのは、デジタルインターフェースでも「巻き戻し」の名残が見られること。YouTubeの「10秒戻る」ボタンは、昔の「巻き戻し」を模した矢印アイコンを使っています。しかし、この視覚的シンボルの意味を知らない世代も増えてきているのです。

これは「電話を切る」という表現に似ています。今や電話機の受話器を「切る」という物理的動作はほとんど行われていませんが、表現としては残っています。同様に「ダイヤルする」という表現も、ダイヤル式電話を知らない世代でも使います。言葉は時にテクノロジーよりも長く残るのです。

言葉が持つ世代間の絆と断絶

「巻き戻し」のような表現が世代によって理解度が異なることは、単なる言葉の問題ではなく、世代間の経験の違いを表しています。

昭和生まれの私たちにとって、「巻き戻し」は単なる機能名称ではなく、家族でレンタルビデオを見た思い出や、好きな番組を録画するために四苦八苦した経験と結びついています。「巻き戻し忘れ」で怒られた経験のある人も多いのではないでしょうか?

一方、デジタルネイティブ世代にとって、動画はいつでもどこでも見られるもの。「巻き戻し」という物理的な制約は存在せず、むしろ「バッファリング」や「通信速度制限」といった別の制約が彼らのメディア体験を形作っています。

この違いは一見すると小さなことですが、私たちの世界の捉え方の違いを表しています。昭和世代は「物理的な制約のある直線的な時間」を生きてきましたが、現代の若者は「自由に行き来できる非線形的な時間」の感覚を持っているのかもしれません。

アナログ表現の持つ温かみと新しい表現の可能性

「巻き戻し」のようなアナログ時代の言葉には、独特の温かみや感触があります。それは物理的な操作感や、待ち時間、機械音といった感覚的な記憶と結びついているからでしょう。

一方、新しいデジタル表現には、その即時性や柔軟性という別の魅力があります。「スクショ」「タグる」「ストーリーる」といった言葉は、デジタルネイティブ世代の体験から生まれた創造的な表現です。

時代とともに言葉は変わりますが、消えゆく表現には一定の郷愁を感じるものです。それは単なる言葉の変化ではなく、私たちの体験や記憶の変化でもあるからです。

失敗から学ぶ:言葉の世代間ギャップ

言葉の世代間ギャップは、時に失敗や誤解を生みます。「巻き戻し」と言って若い世代に通じなかった私のような経験は、多くの人が持っているでしょう。

しかし、このような「失敗」こそが学びの機会です。私たちは世代間の違いを認識し、互いの言葉や経験を尊重することで、より豊かなコミュニケーションが可能になります。若い世代の言葉を学ぶことは、彼らの世界観を理解することでもあるのです。

同時に、昭和生まれの私たちが使う「レコードが針飛びする」「テープが切れる」「チャンネルを回す」といった表現には、アナログ時代の感覚や価値観が込められています。これらを若い世代に伝えることは、ある種の文化継承でもあるのです。

おわりに

「今の場面、もう一回、巻き戻し!」と言って通じるのは、確かに主に昭和を経験した世代かもしれません。しかし、言葉の変化はテクノロジーの変化と同様に、私たちの文化の一部です。

失われゆく表現を惜しむ気持ちも大切ですが、同時に新しい表現や感覚を受け入れる柔軟さも必要でしょう。「巻き戻し」という言葉が使われなくなっても、「もう一度見たい」という感情自体は普遍的なものです。

変わるのは言葉や方法であって、人間の本質的な欲求や感情は変わらないのかもしれません。だからこそ、言葉の変化を通して世代間の対話を深めることが大切なのではないでしょうか。

あなたの世代では、「もう一度見せて」という時、どんな言葉を使いますか?