こんにちは、Rikisei です。

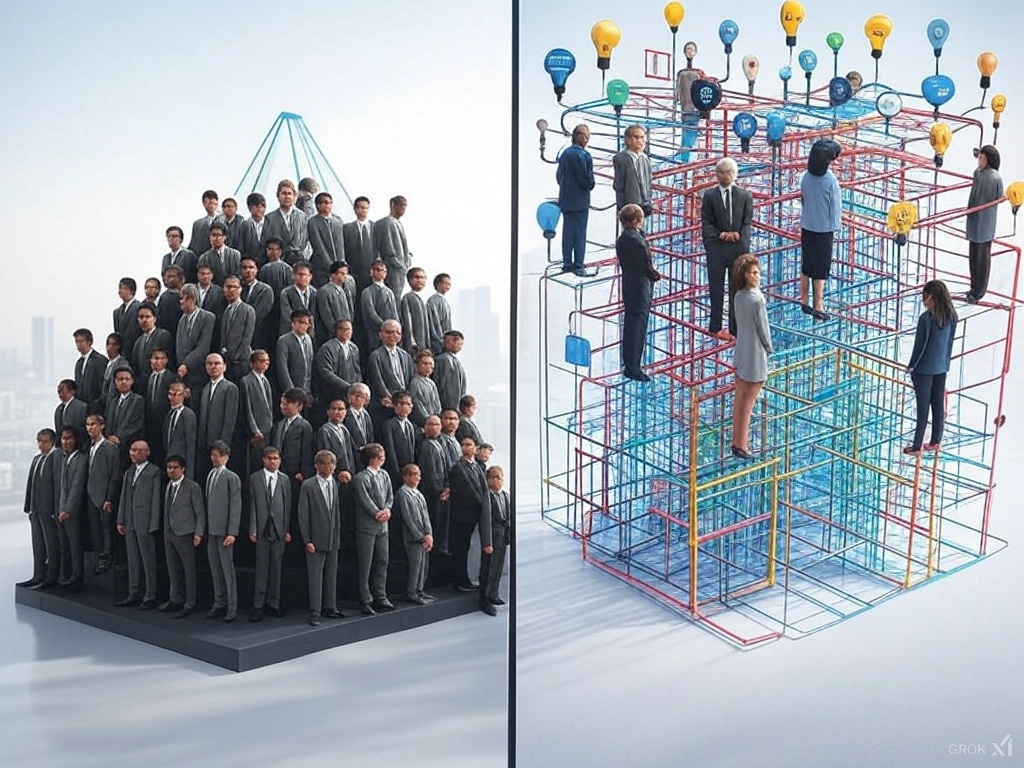

「ダイバーシティ」「インクルージョン」といった言葉を、近年よく耳にするようになりました。多くの企業がダイバーシティ推進を掲げ、様々な取り組みを行っています。しかし、これらの言葉が単なるビジネス用語として形骸化し、本質的な意味が見失われつつあるのではないかと感じることがあります。

「多様性ってなぜ必要なの?」「同じような人たちの方が仕事はスムーズに進むのでは?」こうした疑問を持つ方も少なくないでしょう。今回は、組織において多様性がなくなることのリスクと危険性について、深く掘り下げてみたいと思います。

組織の多様性とは何か

まず、「多様性」とは何でしょうか。多様性には大きく分けて、表面的な多様性と深層的な多様性があります。

- 表面的な多様性

- 性別、年齢、人種、国籍など、外見から分かる特性

- 障害の有無や身体的特徴など

- 深層的な多様性

- 思考様式、価値観、経験、専門性

- 社会的背景、教育歴、キャリアパス

- 生きてきた環境や直面してきた困難

多様性というと、ともすれば表面的な多様性に目が行きがちですが、組織の創造性や問題解決能力に直接影響するのは、むしろ深層的な多様性の方です。異なる経験や価値観を持つメンバーが集まることで、様々な視点から課題を検討できるようになります。

例えば、ある製品開発チームを考えてみましょう。全員が同じ大学の同じ学部出身で、同じような趣味を持ち、似たような家庭環境で育った人たちだけで構成されていたら、どうでしょう? 彼らは確かに意思疎通はスムーズかもしれませんが、自分たちとは異なるニーズや価値観を持つユーザーの視点を想像することが難しくなります。これは「自分に似た人」しか理解できない製品を生み出すリスクにつながります。

フランシス・フクヤマの視点:同質化がもたらす歴史的リスク

政治学者フランシス・フクヤマは、その著書『アイデンティティ』や『政治の起源』を通じて、社会における多様性と同質性の問題を深く考察しています。フクヤマの視点を組織に当てはめると、多様性の欠如が招くリスクについて重要な示唆が得られます。

フクヤマによれば、歴史的に見て、閉鎖的で同質的な社会は、初期には効率性や団結力で優位に立つことがありますが、長期的には変化に適応できず衰退する傾向があります。これは組織においても同様です。

- 集団思考(グループシンク)の危険性

- 同質的な組織では、メンバーが互いの意見を強化し合い、批判的思考が抑制される

- 誰も異論を唱えないため、明らかな誤りにも気づかない「集団的盲目」に陥る

- 新しいアイデアや異なる視点が排除され、イノベーションが停滞する

例えるなら、同じ色のレンズでしか世界を見られない人たちの集団のようなものです。赤いレンズを通して見ると、青い物体は黒く見えてしまい、その存在に気づかないことさえあります。多様な背景を持つ人々がいれば、異なる「レンズ」を通して世界を見ることができ、一人では見えなかったものを組織として認識できるようになります。

フクヤマはまた、社会の発展には「創造的破壊」が必要だと主張しますが、同質的な組織では既存の秩序を守ることが優先され、必要な変革が起こりにくくなります。2008年の金融危機は、金融業界における同質的な思考と過度なリスクテイクが招いた典型例と言えるでしょう。

マラーラ・ユスフザイの視点:多様性がもたらす力と回復力

教育活動家で最年少のノーベル平和賞受賞者であるマラーラ・ユスフザイは、多様な声を取り入れることの重要性を体現する人物です。彼女のような声が抑圧される社会では、発展の可能性が大きく制限されます。

マラーラの視点に立つと、組織における多様性の欠如は以下のような問題を引き起こします:

- 公平性と正義の欠如

- 特定の視点だけが反映される意思決定

- 無意識の偏見が強化され、不公平な取り扱いが生じる

- 組織の盲点が拡大し、社会的責任を果たせなくなる

- 回復力(レジリエンス)の低下

- 単一の考え方に依存するため、危機に対して脆弱になる

- 適応力が制限され、環境変化に対応できなくなる

- 問題解決のアプローチが限定的になる

マラーラは「一人の子ども、一人の教師、一冊の本、一本のペンが世界を変えられる」と語りました。これは、多様な声の一つ一つが持つ力を示しています。組織においても、周縁化されがちな視点こそが、時に最も重要な気づきをもたらすことがあります。

例えば、障害のある社員が提案したアクセシビリティの改善が、結果的に全ての顧客にとって使いやすい製品につながったり、育児経験のある社員の視点が新たな市場機会の発見につながったりすることがあります。多様性はこうした「意図せぬ恩恵」をもたらすのです。

多様性が欠如した組織の具体的リスク

多様性の欠如は、理論的な問題にとどまらず、実際のビジネスにおいて具体的なリスクをもたらします。

1. エコーチェンバー現象と集団思考

同質的な組織では、似たような意見や考えが反響し合い、強化される「エコーチェンバー」が形成されやすくなります。これは、自分たちの考えが正しいという確信を強め、批判的思考を妨げます。

歴史的な例で言えば、1961年のキューバ侵攻作戦(ピッグス湾事件)の失敗は、ケネディ政権内の同質的なアドバイザーグループが現実的な批判や異論を排除した結果とされています。企業においても、経営陣が同質的な場合、リスクの過小評価や市場の誤認識といった致命的な判断ミスを招きやすくなります。

例えるなら、山にこだまする声のようなものです。自分の出した声が返ってくるのを聞いて「誰かが同意してくれた」と勘違いするようなものです。多様な視点があれば、このような錯覚に陥るリスクを減らせます。

2. イノベーション不足と市場変化への対応力低下

多様性の欠如は、直接的にイノベーション能力の低下につながります。イノベーションは、異なる知識や経験が交わるところから生まれるからです。

かつて市場を支配していたコダックやノキアの凋落は、変化する市場環境に適応できなかった典型例です。同質的な組織文化が、デジタル技術の台頭といった大きなパラダイムシフトへの対応を遅らせました。

考えてみてください。もし野球選手だけでチームを作ったら、野球の戦略は素晴らしいかもしれませんが、突然サッカーのルールで勝負することになったら太刀打ちできません。多様なスポーツ経験を持つメンバーがいれば、異なるゲームへの適応も容易になるでしょう。

3. 失敗から学ぶ能力の低下

同質的な組織では、失敗を認め、そこから学ぶ文化が育ちにくくなります。全員が同じような考え方をしていると、失敗の原因を外部要因に求めがちになり、真の問題に向き合わなくなるのです。

例えば、ある製品が市場で失敗した時、「消費者がまだ理解できていない」と考えるのではなく、「私たちの想定と現実にはギャップがあった」と認識できるかどうかが重要です。多様な背景を持つチームであれば、自分たちの前提を問い直し、失敗から本質的な学びを得られる可能性が高まります。

私たちは誰しも「確証バイアス」の影響を受けます。つまり、自分の信念を裏付ける情報ばかりに目を向け、反証する情報を無視しがちなのです。多様なチームでは、このようなバイアスを互いに指摘し合い、より客観的な判断ができるようになります。

4. 危機対応能力の低下

危機的状況では、多様な視点と柔軟な思考が特に重要になります。同質的な組織は、予測不能な事態に直面した際に、対応の選択肢が限られてしまいます。

COVID-19パンデミックへの対応を考えてみましょう。多様な専門性や国際的な視点を持つ組織は、早期に複数のシナリオを想定し、柔軟に事業モデルを転換できました。一方、単一の事業モデルや働き方に固執した組織は、適応に苦しみました。

危機対応は、様々な道具を持ったツールボックスのようなものです。同じ種類のドライバーばかり持っていても、多様な問題には対応できません。多様なツールを持っていれば、どんな問題にも対処できる可能性が高まります。

5. 人材獲得と維持の困難

優秀な人材は、自分の個性や能力が尊重され、活かされる環境を求める傾向があります。多様性を尊重しない組織は、人材市場における競争力が低下します。

特に若い世代(ミレニアル世代、Z世代)は、組織の多様性や包摂性を重視する傾向が強いです。2018年のDeloitteの調査によれば、ミレニアル世代の74%が、多様で包摂的な職場環境を重視すると回答しています。

学校の友人関係を思い出してみてください。皆が同じ趣味や特技を持つ必要はなく、それぞれの個性が認められる場所こそが、安心して自分の能力を発揮できる環境です。職場も同じで、画一的な「理想の社員像」を押し付けるより、多様な強みを認め合う文化の方が、全員のパフォーマンスを高められます。

多様性を形だけでなく実質的に確保するために

多様性の重要性は理解できても、実際にどう取り組むべきか悩む方も多いでしょう。ここでは、表面的ではない、実質的な多様性を確保するためのポイントをいくつか挙げます。

- 採用や昇進の過程における無意識の偏見への対策

- 選考基準の明確化と客観化

- 多様なバックグラウンドを持つ面接官の配置

- 職務記述書からジェンダーバイアスのある言葉を排除

- 異なる視点を尊重する文化の醸成

- 「心理的安全性」の確保

- 異なる意見や建設的な対立を奨励する仕組み

- 多様な経験や視点を活かす業務設計

- 失敗から学ぶ文化の構築

- 失敗を責めるのではなく、そこからの学びを重視する

- 「早期に失敗し、素早く学習する」サイクルの確立

- 成功事例だけでなく、失敗事例からも積極的に学ぶ姿勢

多様性を高めることは、単に「正しいこと」だからではなく、組織の持続可能性と競争力を高めるために不可欠な戦略なのです。多様性は、未来の変化に対する一種の保険であり、イノベーションの源泉となります。

森林生態系を考えてみましょう。単一種の木だけを植える「モノカルチャー」の森は、見た目は整然としていますが、特定の病害虫や気候変動に非常に弱いです。一方、多様な種が共存する自然林は、一見乱雑でも、環境変化に対する強靭さを持っています。組織も同様に、多様な視点や能力が共存することで、予測不能な変化に適応できる強さを獲得するのです。

おわりに

多様性の欠如は、組織にとって目に見えない危険をもたらします。同質化は短期的には効率的に見えるかもしれませんが、長期的には創造性の低下、リスク感知能力の衰退、環境変化への適応力不足といった致命的な問題を引き起こします。

フクヤマが指摘するように、組織も社会と同様に、多様な視点が交わることで進化し、成長します。そして、マラーラが体現するように、周縁化された声にこそ、組織に革新をもたらす可能性が秘められています。

多様性は単なる社会的責任や倫理的要請ではなく、組織の生存と繁栄のための戦略的必須条件です。失敗から学び、常に自己変革を続けるためには、異なる背景、経験、視点を持つメンバーの存在が不可欠なのです。

あなたの組織は、真の意味で多様性を受け入れ、活かす準備ができていますか?